编者按:江苏,是砚池边晕染开的千年水墨,也是运河上跃动着的时代波光。这里既有桨声灯影里的婉约词韵,也有江海奔涌间的壮阔诗行。

十三座城,十三卷风华。如果江苏是一幅画,你最想看哪一帧?即日起,交汇点新闻客户端在首页首屏重磅推出《在这里,读懂“最”江苏》专栏,读懂江苏、解码城市,欢迎投稿、评论,我们将撷取动人片段,嵌入这幅永不完卷的“千里江山图”。

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。”每到春花烂漫时,唐代大诗人李白的这句诗,都会让扬州成为无数人心中的诗和远方。

在中国,没有哪座城市能像扬州一样,成为中国诗词史上独一无二的文化符号。从《尚书》时代的“淮海惟扬州”,到唐宋时期的“淮左名都,竹西佳处”,再到明清朝时的“江南好,佳丽数维扬”,扬州,在浩如烟海的历代诗词歌赋中被反复吟诵了三千年。

扬州在文人墨客笔下“出镜率”之高,在历代诗词之中所获“点击量”之巨,当代历史学家、文化学者钱文忠也不禁赞叹:扬州是全中国“含诗量”最高的城市。

身披万千诗篇织成的熠熠华裳,今天的扬州依然无愧于“诗城”盛名,不仅继承了诗词里的绝代风华,更将诗意美学融入城市血脉,沉淀出了独特的城市美学、生活美学和发展美学。跨越历史烟云,阔步走向令人向往的未来,扬州正以诗为魂,泼墨挥毫书写一座城从经典迈向卓越的新诗篇。

一部《全唐诗》,半部扬州史。扬州的历史文化似诗韵长卷,写满岁月的美好与沧桑,纵历经兴衰,其独特魅力丝毫不减。今天,当我们漫步在扬州的大街小巷,依然能在这座城市看到古人曾经游历的名胜古迹,感受到古人所描绘的繁华与韵味。正是扬州对历史文化的守护传承,让古城始终留存于时光长河,将诗词经典在现代文明中呈现出现实模样。

晚唐诗人皮日休途经扬州写下“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”时,或许想不到1000多年后,此河不仅依旧“通波”,而且由扬州连通了世界。作为大运河原点城市的扬州铭记历史,用实际行动诠释对大运河的守护:作为申遗牵头城市让中国大运河成为世界文化遗产,在大运河沿线城市中率先完成保护规划编制,率先制定运河遗产保护地方性法规,率先建成数字管理和监测预警平台;创新打造三湾生态文化公园、中国大运河博物馆等标志性工程,串联大运河沿线资源要素,丰富拓展文物和文化资源保护利用形式;探索“生态+文化”,开辟大运河观光游览线年接待游客破亿人次,让大运河成了致富河、幸福河。

历史遗迹和文化景观是诗词中被反复吟诵的悠悠意象,更是扬州历史文化的重要见证。“垂杨不断接残芜,雁齿虹桥俨画图。也是销金一锅子,故应唤作瘦西湖。”汪沆的诗,让清秀的瘦西湖因此得名。百年流转,又逢“烟花三月”,瘦西湖二十四桥畔游人如织,五亭桥下画舫轻摇,正如乾隆皇帝当年所见的“绿波春水饮长虹,锦缆徐牵碧镜中”。为了让人们在今天的瘦西湖观景时一如古人所见,视觉不被现代文明的高楼大厦侵扰,从上世纪80年代开始,几代扬州人接力采用放气球、激光测距等办法严格控制周边建筑高度,尽管这些年瘦西湖景区的面积扩大了数倍,但“最美天际线”依旧保持不变。

“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”经得起审美的扬州是1982年国务院公布的国内第一批历史文化名城。40多年来,扬州秉承“护其貌、美其颜、扬其韵、铸其魂”思路,坚决扛起历史文化名城保护和有机更新的时代重任。

诗人张祜用“十里长街市井连,月明桥上看神仙”,写出了唐代扬州街道漫长、市井相连的繁华景象,而今漫步5.09平方公里的广陵古城,眼前保留的古街古巷仿佛是从诗句中穿越而来。仁丰里历史文化街区以“鱼骨状”的古街巷格局闻名,当地通过实施“微更新”“微改造”,在保留历史风貌的基础上还引入了文创产业,让古街巷重焕青春。在东关街历史文化街区,脚下是古朴的青石板路,两侧是青砖黛瓦马头墙的明清建筑,一路由老字号、老味道构成的商贸保留了烟火气,白日“车挂轊,人驾肩”“廛闬扑地,歌吹沸天”,入晚“夜市千灯照碧云”,繁华如昔。“园林多是宅”说的是古时扬州城里园林与市井交融,而今天,个园、何园等早已成为人们热衷的景点,街南书屋、小盘谷、祥庐、叠秀山房等一批小微园林也从历史深处被挖掘恢复,成为古城珍宝。

非物质文化遗产是扬州历史文化重要的组成部分,扬州视其为“传家宝”,不仅继承保护还发扬光大。“扬州贡瑶琨”,广陵区湾头镇万福村是国家级非物质文化遗产——“扬州玉雕”的产业集中区,万福村以“扬州玉雕”为特色,开发文旅产业,吸引了全国各地的游客、爱好者;扬州漆器享有“东方艺术的明珠”美誉,道道工序都是精工巧作,如今扬州漆器已成为游客网友热购的手工摆件饰品;扬州评话艺人通过说、学、逗、唱等表演,将历史故事、民间传说演绎得生动有趣,扬州为艺人们办起小剧场,让古老文化以鲜活的形式走进了大众生活。

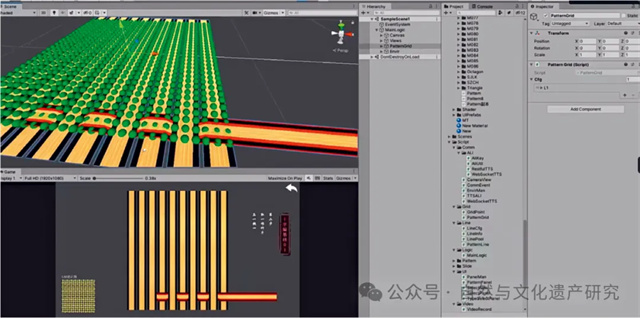

扬州对历史文化名城的保护,体现在城市规划和建设的每一个细节中。在城市发展中,始终坚持保护优先,通过制定严格的历史文化名城保护规划,明确保护的重点区域和保护措施,同时将历史文化保护与城市建设相结合,实现历史与现代的和谐共生。现代文明日新月异,扬州注重利用现代文明活化利用历史文化,通过举办各种文旅活动,运用数字化技术等,让历史文化融入现代人的生活,成为可感知可触及的体验。

“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。”虽处长江之北,扬州却是像杜牧这样的众多才子佳人,一心向往诗意栖居的梦里江南。

1662年的一天,清初诗人王士禛踏着杜牧的脚步如愿来到扬州,湖中泛舟时即兴赋诗《浣溪沙》,写下了“北郭清溪一带流,红桥风物眼中秋,绿杨城郭是扬州”,自此“绿杨城郭”便成了扬州的代名词。自然景观与人文意境相融,现代扬州人将之视为“天人合一”的生活美学,而这也成为了今天扬州建设生态宜居名城的初心。

“两岸花柳全依水,一路楼台直到山。”和古时一样,现代扬州将“天人合一”视为应有的城市形态和生活方式,城里大大小小免费开放的公园,就是这种城市建设理念的集中体现。4月的宋夹城体育休闲公园莺飞草长,前来游玩和健身的游客市民络绎不绝。2015年,扬州修复重建了有800多年历史的宋夹城遗址,并作为全市第一个体育休闲公园免费开放,如今这座每天吸引近万人休闲健身的公园已成为有口皆碑的“城市客厅”。在总结宋夹城公园成功经验的基础上,扬州在居民身边布局起公园体系,既有超过1平方公里的三湾湿地公园,也有数百平方米的“口袋公园”。这些公园,虽然大小不一,但基本涵盖生态、体育、休闲元素,而且建在城市最好的地段。公园里垂柳依依,花香四溢,人们在繁忙之余,可以很方便地与大自然亲密接触,找到了一片宁静的心灵栖息地,“逛公园”因而成了扬州人生活的新时尚,公园也成了生态宜居扬州的“标配”。

扬州如诗,这里的人们把生活写成诗,也把诗过成了生活。“一茶一偈过扬州”,扬州人爱吃早茶,清晨走进任意一家茶社,都能看到人们围坐在一起,品茶、聊天、吃早点。三丁包、翡翠烧卖、千层油糕不仅味道鲜美,而且造型精美。如今的扬州是“世界美食之都”,人们在扬州享受淮扬菜美食,更是享受一种慢生活的方式,享受在忙碌的生活中慢下脚步,欣赏当下的美好。

扬州的诗意生活,让苏东坡初到时就感叹:“试问江南诸伴侣,谁似我,醉扬州”,每当回味起来,扬州也是“珠帘十里卷香风”,一种精神的富足无以言表。如今,走在节假日的仁丰里古街,随意推门进入一家沿街店铺,可能你就能逢上文人雅集,三五好友围炉煮茶讨论感兴趣的话题;一旁的小剧场里,弹词、评话艺人们正表演着自己的绝活,游客只需点一杯清茶,便可享受一个下午的闲暇;瓜洲渡口、枣林湾畔,城市郊外则更多是年轻人的天地,时常举办的音乐节“歌吹沸天”,舞动的音符,让古城的心跳也跟着澎湃起来。

欧阳修回忆在扬州的生活时直呼“行乐直须年少”,张祜畅想后半生时只说“人生只合扬州老”,郑板桥感叹扬州人“千家养女先教曲”。今天的扬州,依旧让青年向往、老人颐养、儿童乐学。

吸引青年,扬州出台“人才新政15条”“青年人才20条”等人才政策,连续15年实施“绿扬金凤计划”提供最高500万元就业创业资助,打造了5.35万套人才公寓,发放租购房补贴,为青年人在扬州安居乐业提供一揽子服务。安顿老人,扬州推进颐养社区建设,在老人家门口提供生活照料、医疗健康、文化娱乐、安全保障等服务,截至目前已建成235个颐养社区,基本实现主城区全覆盖,助老服务还在向医养融合等高品质方向继续提升。关爱儿童,在提高各年龄段教育质量的同时,在全社会普及适儿化环境,扬州在城市重要区域改造出18条儿童友好街区,增设彩虹斑马线,并提供历史文化研学、生态科普等服务;开设4条儿童友好公交专线,配备安全员及儿童设备;在城市书房、A级旅游景区等植入非遗体验、亲子阅读等交互功能;丰富儿童医疗资源,在社区等新增适儿化活动空间约5.6万平方米。“老青小”全周期民生保障,在扬州已经日渐成型。

1688年农历三月三,清初戏曲作家孔尚任来到扬州瘦西湖畔,参加这里一年一度的“红桥修禊”文人雅集,现场作诗:“杨柳江城日未矄,兰亭禊事共诸君。”300多年后,就在孔尚任当年斟字酌句创新诗句意境的瘦西湖畔,一批科创综合体如雨后春笋般崛起,中航航空模拟器研发基地、官河商务服务中心、服务型机器人产业研发中心、瘦西湖金融集聚区、北大科技园……随着一大批科创金融企业入驻,这里已成为现代扬州人文经济最具活力的板块之一。

再现李绅笔下“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛”的一城繁华,当代扬州人努力将深厚的文化底蕴转化为经济高质量发展的动力,实现人文与经济的“共舞”,他们将文化和经济视为推动社会进步的“两个车轮”,通过“文化+科技”“文化+旅游”“文化+产业”等融合模式,以打造长三角有竞争力和影响力的产业科创高地为目标,深入实施创新驱动发展战略,加速向“产业科创名城”转型。

刚刚落幕的2025扬州鉴线公里的“流动文化长廊”,感受这座历史文化名城带来的美学震撼。而这场赛事也成了拉动文体旅产业融合发展的引擎。以赛为媒,产业合作的桥梁从历史深处飞架而来:2024年以来,“扬马”赛事直接拉动经济效益超8000万元,产出经济效应近2亿元;随着生态科技新城水上赛训基地、仪征国际足球训练基地等文体旅融合项目陆续落地,扬州体育旅游产业总规模已超355亿元;“跟着赛事去旅行”促消费系列活动、扬州体育产业合作与发展恳谈会、“跑‘扬马’·投扬城”产业招商推介会等活动陆续举办,文体旅商多元融合的新型产业形态还在不断涌现。

“扬州城市的发展脉搏中始终流淌着个人立业、家庭兴业、全社会创业的工商基因。”扬州从“商胡离别下扬州”“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”等诗句中汲取到了发展的灵感。如今,踏上现代化新征程,在江苏地理居中、经济总量居中的扬州,响亮喊出了“不甘居中,力争上游,勇争一流”的口号,誓要突破“居中思维”,赓续工商基因,书写产业科创名城新的荣光。

通过创造性转化和创新性发展,让传统文化与现代文明实现高度契合。司马光笔下“万商落日船交尾,一市春风酒并垆”,反映了古扬州乘水运之利、舟楫之便,创造了城市辉煌,而今天的扬州拥有“上天入地”之利。今年4月,扬州泰州国际机场二期项目T2航站楼实现钢结构全面封顶,作为苏中地区重要交通枢纽,该工程将与连淮扬镇铁路形成“空铁联运”矩阵,加上正在加紧建设的沪渝蓉高铁扬州段、宁扬城际铁路、宁盐高速扬州段等重大交通工程,扬州秉承汇通江淮之气概、畅达黄海之辽阔的格局和胸怀,将重塑地理区位。

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,怀揣实现再度辉煌的雄心,扬州人以“跳出扬州看扬州”的视野,构建新发展格局。围绕深化主导产业集群及新兴产业链培育,扬州新确立“613”产业体系发展主线。锚定产业科创名城建设“主航道”,巩固提升高端装备、新能源、新材料等六大主导产业集群,攻坚突破航空、工业母机及机器人、高技术船舶与海工装备等13条新兴产业链,把更多科技创新成果及时应用到具体产业和产业链上,推动传统产业“发新芽”、新兴产业“长成林”、未来产业“快生根”。

以“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还”的开放包容之姿,扬州放眼全球市场与前沿科技,引入外部创新资源为我所用,积极融入全球产业生态圈:持续引进落地阿特斯光储全产业链、中环半导体二期等百亿级项目,不断壮大经济发展底盘;新能源产业持续扩链强链,去年规上企业开票销售达782亿元,光伏电池及组件产量占全国6%;高技术船舶与海工装备规上企业开票352.7亿元,同比增长26.2%,扬州跻身省内三大造船基地之一。

古时扬州的繁华,让诗人徐凝在仰望一轮皓月时,写下“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”的豪言壮语。现代扬州人则把这份舍我其谁的历史担当,烙印在建设“产业科创名城、文化旅游名城、生态宜居名城”的雄心之上。2025 年,扬州市委市政府将以推动高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,奋力开创中国式现代化扬州新实践新局面,目标在“十五五”期间(2026 - 2030 年),地区生产总值迈上万亿元台阶,成为“万亿之城”。

诗中扬州几多风华?是“谁知竹西路,歌吹是扬州”,是“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,是“画舫乘春破晓烟,满城丝管拂榆钱”,是“维扬一枝花,四海无同类”,是“笑撚红梅亸翠翘,扬州十里最妖饶”……腹有诗书气自华,扬州以守正创新的身姿,在历史文化传承与现代文明发展的坐标系中,奋勇开辟一条独具特色的城市振兴之路。历经变革和奋斗的淬炼,扬州必将在万千诗词汇成的璀璨星河里,展现古城崭新的光辉。